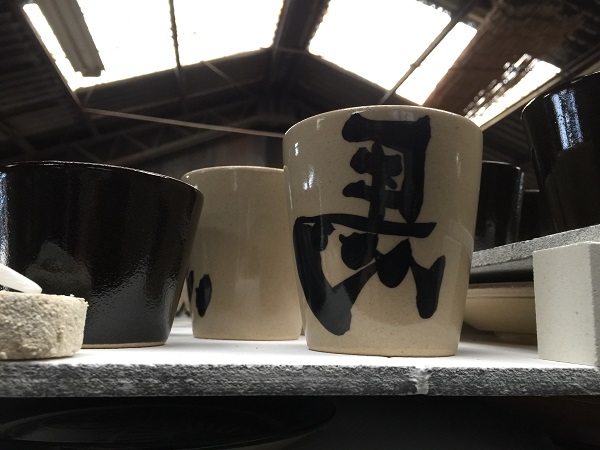

陶芸窯にも、やはり寿命があります。

特に電気窯。

レンガや発熱体(電熱線・ヒーター)が限界まで使用されると、どうしても使用不能に達してしまい、廃棄処分せざるを得なくなるのです。

しかし、実際には、何らかの理由で十分に使用される前に、故障が原因で使用できなくなってしまう窯も多いものです。

これは、製作したメーカーが廃業してしまったり、他にメーカーがあっても、技術的・感情的な理由から修理を行うことをためらう場合があるからです。

他メーカーの電気窯は、コントローラーの内部設定がわかりません。

ヒーター一つとってみても、長さや太さ、炉壁の形状などがわからなければ、作ることができません。

人で言えば「風邪をひいただけの状態」なのに使えなくなってしまうかのような窯が、たくさんあるのです。

その窯は、まるで古民家の再生と同じように、ただ廃棄されるのではなく、修理と再生によって新たな命を吹き込むべき存在です。

よい建物が時を重ね生き返るように、陶芸窯も、私たちの技術と情熱があれば、再び輝きを取り戻すはずです。

もちろん、修理できるかどうかは技術面と感情の許す範囲内ですが、もし修復が可能ならば、永続する価値の証として大切にしたいと考えています。

さらに、古い窯を廃棄すれば、大量の耐火産業廃棄物が発生し、環境負荷が大きくなります。廃棄物を減らし、持続可能な社会の実現に寄与するという観点からも、修理と再生による活用は極めて重要です。

ドクターのいない孤立無援の窯は、私たちが時代の変化をただ見つめるのではなく、未来へと繋げるために何ができるかを示唆しているようにも思えます。