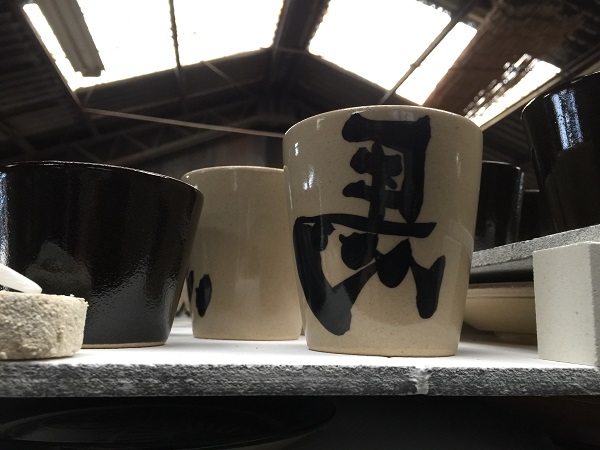

私たちが普段使っている陶磁器と、生物学の「進化論」。

一見、何の関係もないように思える。しかし、歴史を紐解くと、この二つが意外な形で結びついていることがわかる。

進化論といえば、チャールズ・ダーウィン。

彼が提唱した「自然淘汰」の概念は、生物学のみならず、多くの分野に影響を与えた。

しかし、そもそもダーウィンが進化論の研究に没頭できたのは、陶磁器メーカー「ウェッジウッド」の財産があったからだと言われている。

ウェッジウッドは、18世紀イギリスの陶磁器メーカー。

創業者ジョサイア・ウェッジウッドは、当時の陶磁器業界に革命をもたらした。

彼は「ジャスパーウェア」と呼ばれる美しい青色の陶器を開発し、王族や貴族に愛された。

さらに、産業革命の波に乗り、量産技術を発展させ、イギリスの陶磁器産業を世界的なものに押し上げた。

そのウェッジウッドの娘スザンナが、チャールズ・ダーウィンの母親である。

つまり、ダーウィンは陶磁器で築かれた資産のおかげで、生活に困ることなく研究に没頭できたのだ。

実際、彼のビーグル号での航海や、その後の長年にわたる執筆活動を支えたのは、ウェッジウッド家の財産だった。

もしこの支援がなければ、「種の起源」が世に出ることはなかったかもしれない。

やきものの成功が、科学の発展に貢献する。

そう考えると、歴史の中に不思議な因果関係が見えてくる。

この話を「進化論」の視点で捉えるなら、次のような「3つの要素」にまとめることができる。

- ウェッジウッドの成功(陶磁器産業の発展)

- その財産がダーウィンを支える(経済的基盤)

- 進化論の誕生(科学の発展)

まるで、生物が環境に適応しながら進化するように、やきものも時代とともに発展し、さらには科学の進歩にまで影響を及ぼしたのだ。

次にお茶碗を手に取るとき、その背後にこんな壮大な歴史があることを思い出してみるのも面白いかもしれない。