人類にとって火とは何だったのか?

火の発見は、人類の歴史において最も重要な転換点の一つだった。

火を使うことで、食べ物を調理できるようになった。

加熱することで食材の消化がよくなり、より多くの栄養を吸収できるようになった。

これにより脳が発達し、知能の向上へとつながった。

脳の発達は、社会性や創造性を高め、言語の発展、道具の改良、さらには芸術や宗教などの文化の形成に寄与した。火は単なる生存の手段ではなく、人間の文明を生み出す原動力となったのだ。

そしてこの火の利用が、やがて「やきもの」を生み出すことにつながっていく。

火の利用がもたらした「やきものの誕生」

火を扱う技術を手にした人類は、偶然にも土を焼くことで硬化することを発見した。

最初は、土の塊や動物の足跡が残った粘土が、たまたま火にさらされて固まる現象を目にしたのかもしれない。

その後、人々は意図的に粘土を成形し、火で焼くことで、より丈夫な容器や道具を作るようになった。

こうして、最初の土器が誕生した。

土器は食料の保存や調理に欠かせないものとなり、やがて農耕社会の発展を支える存在となる。

さらに、食器や道具だけでなく、土偶や埴輪など、精神的・宗教的な意味を持つものへと広がっていく。やきものは単なる実用品にとどまらず、人間の文化や信仰、そして美意識を反映するものへと変化していった。

この時点で、「やきもの」はすでに単なる道具ではなく、文化・芸術・科学の要素を持つものへと進化していた。

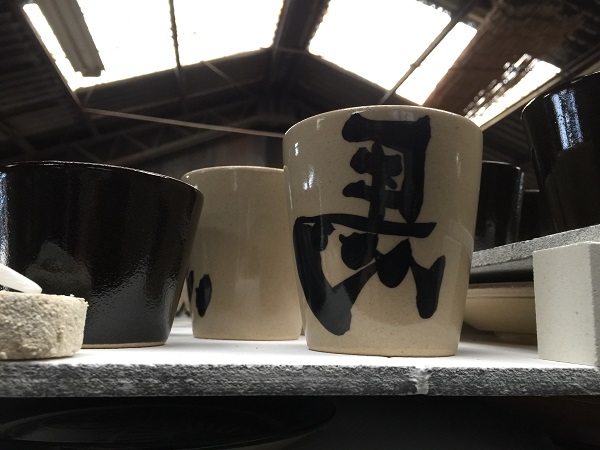

やきものは文化・芸術・科学である

やきものは、人類の歴史と深く結びつきながら発展してきた。

そしてその本質は、単なる器や道具を超え、文化・芸術・科学の融合したものである。

文化の視点

縄文土器は日本最古のやきもの文化の象徴であり、茶道具に代表されるように、やきものは日本人の精神性や生活様式に根付いている。

各地に伝わる焼き物の技法や意匠には、地域の歴史や風土が反映されており、それ自体が文化そのものである。

芸術の視点

備前焼や志野焼、楽焼のように、焼き物はその地域独自の美的価値を生み出してきた。形や釉薬の変化、焼成の技法によって生まれる表情は、ひとつとして同じものがなく、職人の感性が直接反映される。やきものは、単なる器ではなく、芸術作品としての価値を持つようになった。

科学の視点

やきものの製作過程には、科学的な要素が深く関わっている。

粘土の成分による性質の違い、焼成温度による変化、釉薬の化学反応など、やきものは高度な物理・化学の知識を必要とする。

つまり、やきものは経験と理論が融合した「科学的な技術」でもあるのだ。

火を操ることが、この文化・芸術・科学のすべてを生み出したと言っても過言ではない。

火を手にしたことで、人類は単に生き延びるだけでなく、美しいものを作り、科学を発展させてきた。

その象徴の一つが、やきものなのだ。

さらに、やきものは「3次元の作品・製品」であるため、デジタル上で完結することはできない。

AIやコンピューターが進化しても、やきものを生み出すには人間の手が必要だ。なぜなら、やきものは炎を窯で管理しながら「つくられる」ものであり、その繊細なバランスを機械が完全に再現することは不可能だからである。

このように、やきものは人間が生み出せる非常に特殊な分野であり、その価値は決して失われることはない。

陶芸に関わるすべての人へ——。

「あなたの手で、文化・芸術・科学のすべてを焼き上げているのだ。」

やきものには、未来がある。

参考文献:人類を変えた7つの発明史 Rootport