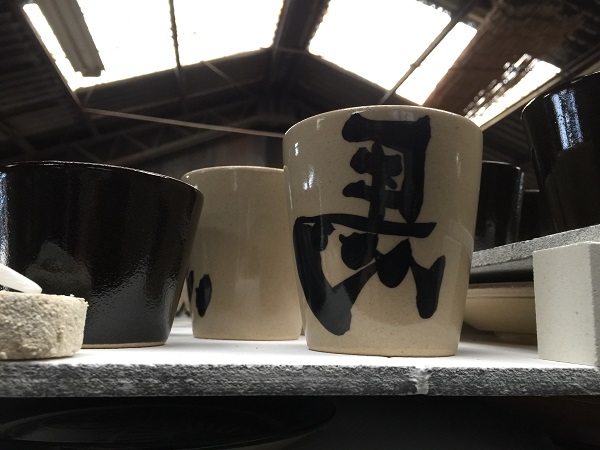

熱電対(ねつでんつい)が劣化することをご存じでしょうか。

熱電対は、ガス窯などで温度を測るための大事なセンサーです。

たとえば保護管の直径16~18㎜のものは主にガス窯用、直径10㎜のものは電気窯用というように使い分けられています。

保護管の中には白金線と、白金とロジウムの合金線の2本が先端で溶接されて入っています。このタイプを「R型熱電対」といい、加熱の上限は1600℃、常用温度は1400℃です。やきものの分野では、このR型がよく使われています。ほかにもB・S・N・K・E・J・T型といった種類があります。

さて、この熱電対、実は使ううちに劣化してしまうのです。

劣化すると40℃ほどの誤差が出ることがあり、これは無視できません。特に高温域での誤差は、釉薬の融け具合に大きな影響を及ぼします。

この事実に気づいたのは、ある製陶所の工場長Aさんでした。

ここ数年、窯が1,000℃を超えたあたりから温度の上がりが悪いと感じていたのです。バーナーやガスの吹き出し口(ノズル)の掃除はきちんとしているのに、それでも昇温が遅い…。

「もしかすると熱電対が原因ではないか」と仮説を立て、私に相談してくれました。

そこで「熱電対は劣化すると“熱起電力”という力が弱まり、正しい温度を測れなくなる」とお伝えすると、すぐに納得してくださり、新品と交換することに。

結果はすぐに表れました。交換後に焼成したところ、最大で40℃以上の差が出ていたのです。

熱電対の寿命は、使う温度や雰囲気によって大きく変わります。

一般に酸化雰囲気で常用温度以下(R型では1400℃)で使うと、寿命は約2000時間といわれています。ところが上限温度(1600℃)で使うと、わずか50~250時間で寿命を迎えてしまうのです。

また、トンネル窯と単窯(陶芸で使う単独窯)でも事情が違います。トンネル窯は高温が連続するのに対し、単窯は加熱と冷却を繰り返すため、劣化が早い傾向があります。商社担当者も「連続使用のほうが熱電対は長持ちします」と話していました。

Aさんはこう言いました。

「無駄なガスを使わず、B品を出さないためにも、温度を正しく測ることは大事ですね」と。

焼成の結果を左右するのは、作品や釉薬だけではありません。窯の温度をきちんと測れるかどうかも、大切な要素なのです。