年に一度、6月に夫婦で旅行するのが恒例になっている。

6月は、私たち夫婦にとって特別な月。ふたりの誕生月であり、結婚記念日もある。

だから、いつも少しだけ贅沢な時間を過ごそうと出かけるのだ。

普段は山間の温泉地に向かうことが多いが、今年は趣向を変えて、車で1時間ほどの海辺の宿を選んだ。

この旅で、不思議な出会いがあった。いや、出会いというより「再会」と言ったほうがいいのかもしれない。

チェックインを済ませて部屋に通されたとき、最初に目に入ったのが、小さな壱輪挿しだった。

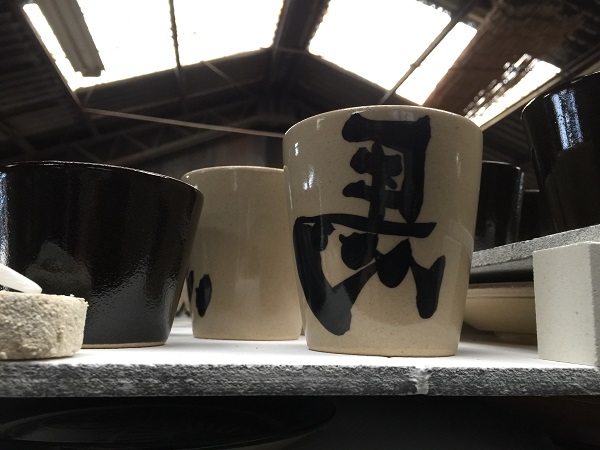

「あれ? この感じ……」と思ってよく見ると、それは私のお客さんである窯元の作品だった。さらに部屋の食器、湯呑、料理を盛った大皿、そして洗面ボウルまで、その窯元のやきもので統一されていた。

思わず女将に尋ねてみると、「もうずっと前からお付き合いしています」とのこと。

私は驚きと同時に、静かな感動を覚えた。

なぜなら、そのやきもののほとんどが、私が作ったガス窯で焼かれたものだからだ。

私の仕事は“窯屋”――つまり、陶芸用のガス窯を製造・販売している。

やきものを直接作るわけではない。

でも、やきものを作るために欠かせない道具を作っている。

それはまさに「舞台の裏方」とも言える仕事だ。

この旅館での体験は、その“裏方としての自分”を、改めて思い出させてくれる瞬間だった。

窯はあくまで焼くための道具。作品そのものに名前は刻まれても、窯の名は刻まれない。

でも、そこにある器たちは、確かに私が手がけたガス窯で焼かれたものだ。

そしてもう一つ気づいたことがある。

この窯元さんは、私のたくさんいるお客さんの一人にすぎない。だとすると――

これまで私が作ってきたガス窯で焼かれたやきものは、すでに世の中に数えきれないほど流通していて、知らぬ間に人の暮らしの中に溶け込んでいるのではないだろうか。

旅館の料理を楽しむ人の目の前には、その料理を引き立てる器があり、

その器は、窯元の手仕事によって生まれ、

その焼成には、私が作ったガス窯が使われている。

つまり私は、直接は見えなくても、人々の食卓や暮らしの背景に、そっと関わっていたのだ。

そのことに、旅先で偶然出会った器たちを通して、しみじみと気づかされた。

これまで、「やきものを支える仕事」という意識は持っていた。

でもそれは技術者としての自負にすぎなかった。

今回のように、実際に“生活の中にあるやきもの”に囲まれてみると、

自分の仕事が、思っていた以上に静かに、確かに、人の暮らしに根を張っていることに気づく。

おそらく、器の持ち主も、その旅館の宿泊客も、「この器を焼いた窯」を意識することはないだろう。

でも、“意識されないこと”こそ、裏方の誇りであり、本物の仕事の証なのかもしれない。

そんなふうに思える、いい旅だった。