私たちの会社のパンフレットには、「想いを実現するためのガス窯」という言葉を掲げています。

これは単なる宣伝文句ではなく、窯の本質を表したものでもあります。

考えてみると、窯は「乱雑なものを整理された状態に変える装置」と言うことができます。

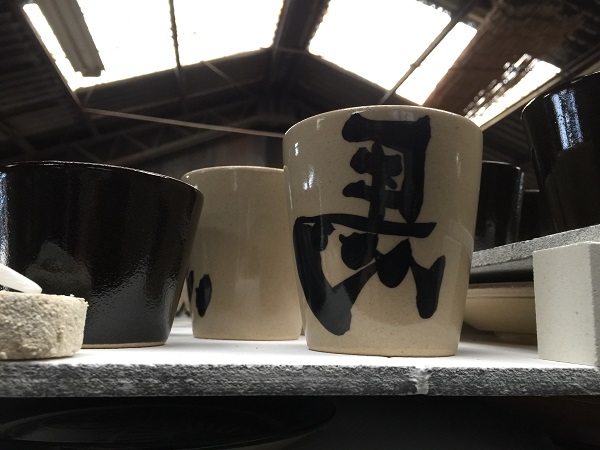

たとえば成形したばかりの粘土は、水分を含み、化学的にも物理的にも不安定です。まだ壊れやすく、形を保つのも難しい状態です。言い換えれば、結合がバラバラで落ち着かない「乱雑な状態」といえるでしょう。

ところが窯で焼成を始めると、次第に変化が訪れます。

熱で水分が蒸発し、内部の鉱物が再び組み直され、釉薬は溶けてガラスのように固まり、粒子どうしが強く結びつきます。やわらかく崩れやすかった土は、やがて硬く丈夫で安定した「やきもの」へと姿を変えます。

この過程は自然のままでは決して起きません。土をそのまま放っておけば、乾いて割れ、また風化して元に戻ってしまうでしょう。そこに人間が窯を設計し、燃料をくべ、火を操作するからこそ、土は秩序を与えられ、美しい器へと生まれ変わるのです。

自然界の流れは基本的に「整理されたものが乱れていく」方向にあります。部屋を掃除しても、気を抜けばすぐ散らかってしまうのと同じです。けれども人間は、その流れに逆らう力を持っています。時間や労力や知恵を注ぎ込み、バラバラなものをまとめ直して、ひとつの形ある作品にする。

この営みこそが、科学であり、文化であり、芸術であり、さらには経営を含むあらゆる創造活動の本質ではないでしょうか。言い換えるなら、人間は「乱雑さの中に秩序をつくり出す存在」だということです。

ガス窯はその象徴的な装置です。土という素材を整理し、丈夫で美しいやきものへと仕上げる。そこには単なる道具以上の意味があります。作品づくりに込めた想いを現実の形に変える力――それがガス窯なのです。

ところが、人間は、やってしまいます。

せっかく窯で立派に焼き上がった器も、うっかり落とせばパリーンと割れて、また「乱雑な状態」に逆戻り。

やきものも人生も、最後まで油断は禁物。