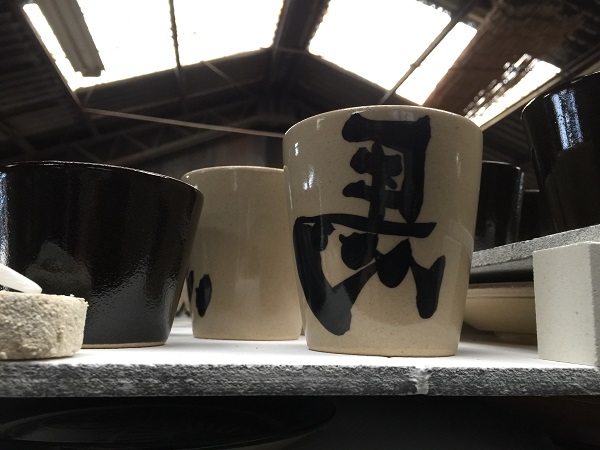

陶芸用の窯の中に作品を並べるとき、棚板という耐火物で「棚」を組みます。

その棚を支えるのが「ツク足」と呼ばれる柱状の耐火物。

多くの場合、このツク足は3本で使われます。4本で支える方法もあるのに、なぜ3本が主流なのでしょうか?

3本足で棚を組むメリットは、大きく次の3つに分けられます。

① ガタつかず、手間いらず

支柱が少ない方が組み立てはラクです。そして、3本であれば棚板がガタつくことがありません。実は、4本で組むとどうしても1カ所にスキマができやすく、これが原因で棚板が割れるリスクも。スキマを埋めるための「道具土」などの調整も必要になり、手間が増えてしまいます。

② 作品をより多く詰められる

棚板やツク足は売り物ではありません。できるだけ少ない部材で、たくさんの作品を効率よく窯に入れたいわけです。ツク足が少なければ、その分、棚板上のスペースを作品に使えます。

さらに、「L型」のツク足は「I型」よりも棚板への投影面積が少ないため、わずかですが詰められる作品数が増えることもあります。特にコンパクトな窯ではL型が好まれます。

棚板も、薄くて丈夫なものほど有利です。最近では厚さ6mmの軽量棚板も登場し、作業効率がぐんと上がっています。たとえば、10段積むと従来の10mm棚板に比べて高さで4cmの余裕が生まれ、省スペース化と省エネルギーの両立が実現できるのです。

③ 安定性の高さ

3点支持が最も安定する――これは物理的にも証明されています。カメラの三脚が3本足なのもこのためですし、東京スカイツリーもその構造が採用されています。狭い土地に高さ634mの塔を立てるために、三本の柱をねじるように組むという独自の構造が選ばれました。

そして、三本足といえば…もうひとつ、日本の神話に登場する「八咫烏(やたがらす)」があります。

日本サッカー協会のシンボルとしても知られるこの八咫烏。実は『古事記』や『日本書紀』には「三本足」とは書かれていないものの、中国や熊野の信仰との関連があり、三本足の存在として定着しています。

神武天皇の東征の際、熊野の山中で道案内をしたとされるこの八咫烏は、「導きの象徴」。

日本サッカーがこのカラスをシンボルにしているのも、苦難を乗り越え、ワールドカップ優勝へと導かれる願いが込められているからです。

…つまり、日本サッカーも苦難を乗り越え、ワールドカップで優勝できるように「八咫烏」に導いてもらいたいとの願いが込められているのです。

考えてみれば、やきものも同じ。

作品を窯に入れた瞬間から、私たちは炎と時間と運命にすべてを委ねることになります。

まさに“神頼み”の心境。うまく焼けますように――と、祈るような思いで火を入れるのです。

そんなとき、棚板を支える3本のツク足が、神武天皇を導いた八咫烏の3本足に重なって見えるのは、決して偶然ではないのかもしれません。

3本足は、焼成の成功を導く象徴。

そのように信じたくなるような、不思議な力を感じるのです。