バーナーは一見、最新鋭の技術を凝縮した装置のように見えがちですが、陶芸用ガス窯のバーナーは、実はその基本原理において、19世紀中頃(日本でいえば江戸時代にあたる頃)にロバート・ウィルヘルム・ブンゼンが考案したブンゼンバーナーの進化系なのです。そのシンプルで安全な仕組みは、学校の化学実験でも広く採用されるほど普遍的で、敷居の高い工業用の装置ではなく、むしろ身近な技術として受け継がれています。実際、家庭用ガスコンロにおいても、その安定した燃焼と長寿命はブンゼンバーナーのシンプルで堅牢な設計に起因しており、私が制作する陶芸用ガス窯のバーナーも、この歴史ある基本形を土台に、陶芸の厳しい要求に合わせた改良が施されているのです。

そこで次に進む前に、考案者であるブンゼンについて敬意を込めたプロフィールを紹介いたします。

ロバート・ウィルヘルム・ブンゼンは、1811年にドイツのゲッティンゲンで生まれ、1828年に大学で化学を学び始めました。卒業後は、ゲッティンゲン大学やポリテクニック・スクール、マーブルグ大学などで講師や客員教授として活躍し、1852年からはハイデルベルク大学の教授として卓越した研究を続けました。

彼の研究は物理学や化学の幅広い分野に及び、特に熱量計やガス燃焼器具に関する業績は、今日の家庭用ガスコンロや陶芸用ガス窯の基本形に大きな影響を与えています。

1889年に引退し、1899年にハイデルベルクで生涯を閉じたブンゼンの知見は、人類が長い歴史の中で積み重ねてきた技術の結晶として、今なおその輝きを放っています。

ブンゼンバーナーは、直径約1センチの中空円筒と空気取り入れ口を備え、燃料ガスと空気を自動的に混合して燃焼させるシステムを採用しています。

このシンプルな構造は、家庭用ガスコンロにもそのまま受け継がれ、誰もが安心して日常生活で利用できる安定性を実現しています。

一方、陶芸用ガス窯のバーナーでは、火が直接燃える部分、いわゆる「火口」において、従来のブンゼンバーナーと一線を画す改良が施されています。高温にさらされる火口は、耐熱性に優れたセラミックや高質な鉄を用いて製作され、単一の穴状ではなく、主炎孔(メインポート)とその周囲に配置された補助炎孔の組み合わせにより、低速で安定した袖火が形成されます。この袖火が主炎の基部に熱と活性基を供給することで、高速かつ効率的な主炎が維持され、より一層の燃焼効率と安全性が確保されるのです。

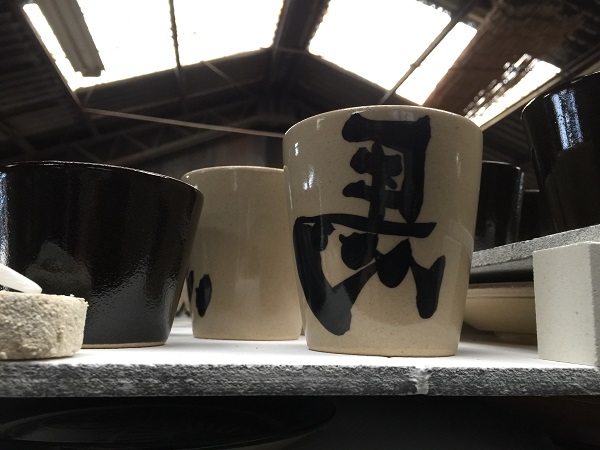

つまり、ブンゼンバーナー、家庭用ガスコンロ、そして陶芸用ガス窯のバーナーは、基本的な燃焼原理という共通点を持ちながら、それぞれの用途に応じた工夫が施されているのです。

厳密に言えば、一般に「火口」と呼ばれる部分は、実は燃焼部である「バーナー」であり、それ以外の構成要素は、ガスと空気の混合比を精密に調整するための「レギュレーター(混合器)」として機能しています。こうした設計思想は、家庭用ガスコンロにも共通しており、どの装置もブンゼンバーナーという歴史的基盤から発展している点で一体感が感じられます。

このような技術的背景を理解することで、ブンゼンが築いたバーナーの基本形が人類の長い歴史の中で積み重ねられた知恵の結晶であると実感できるでしょう。そして、ガス窯が単なる無機質な機械窯に留まらず、技術革新と歴史の息吹を感じさせる存在へと昇華されていることが明らかになります。家庭用ガスコンロと同じ原理に基づいているという共通点は、日常生活に溶け込む身近な技術であると同時に、陶芸家としての創作活動においても安心と親近感をもたらしてくれるのです。