来年2026年で笠間の陶炎祭は45回目を迎えます。日程は毎年4月29日から5月5日と決まっています。

この1週間のあいだには一日くらい、春の嵐に遭遇することは珍しくありません。

ところが自分が陶炎祭に行こうと思ったその日がたまたま雨になってしまった、ということはありませんか?

そんなとき、「自分は雨男(雨女)だなあ」と感じてしまいます。

そんなふうに思ったことがある人は行動経済学でいう「コントロール幻想」に惑わされているかもしれません。

「コントロール幻想」とは、心理学や行動経済学で語られる概念で、実際には自分の力が及ばないことに対しても「自分が制御している」と信じ込む心理状態を指します。

この考え方は、陶芸における薪窯や穴窯の窯焚きに深く通じるものがあります。

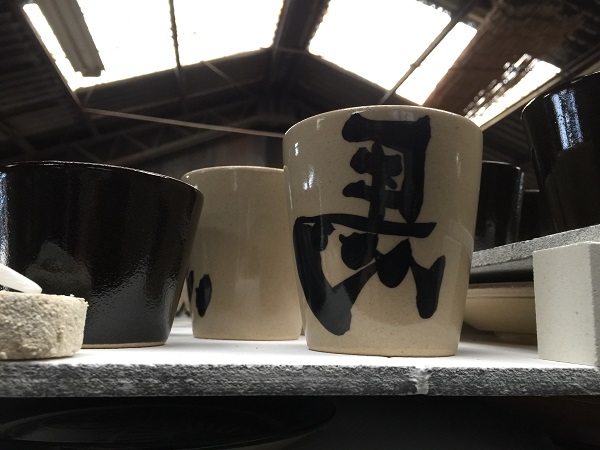

薪窯を焚くとき、陶芸家は薪を放り込み、炎の勢いを見ながら投入のタイミングや間隔、薪の種類や場所を微妙に変えていきます。

しかし窯の中で炎や灰がどう舞い、どんな化学変化が起きるかは、人間には完全には把握できません。

窯の内部はまさに「神の領域」とも呼べる空間です。

それでも陶芸家は、「自分が窯をコントロールしている」と信じ、汗をかき、不眠不休で窯焚きに向き合います。

そして焼き上がった作品を前に、「自分の焚き方がこういう結果を生んだ」と感じる。

この感覚は、「コントロール幻想」と近いものといえるでしょう。

加藤唐九郎は『やきもの随筆』で「予定した偶然による効果」という言葉を残しています。

窯の中ではすべてを制御できるわけではなく、偶然の作用に委ねるしかありません。

しかしその偶然を「予定されたもの」として迎え入れる感覚がなければ、よいやきものは生まれないのです。

陶芸家は制御できぬものをあたかも制御しているかのように受け止め、作品を生み出しています。

濱田庄司と「印を押さない」美学

この「コントロール幻想」と強く関わるのが、濱田庄司の姿勢です。

濱田は自分の作品に印を押しませんでした。

それは、作品が自分一人の力で生まれるのではなく、「窯と炎、自然、そして仲間との共同作業」の産物であるという信念に基づくものでした。

薪窯は一人で焚くことはできません。

何人もの人が交代で薪をくべ、炎を見守りながら長時間を費やします。

できあがった作品に自分の印を押すことは、仲間や自然の力を独り占めすることになりかねない。

濱田は、この意識が強く働いたのだと思います。

それは同時に、「コントロール幻想」に酔わないための自制でもあったのでしょう。

日本酒造りとの共通点

この姿勢は、日本酒造りの杜氏の在り方にも通じます。

日本酒のラベルには杜氏の名前はほとんど記されません。

酒は米と水、気候と発酵、そして蔵人たちの共同作業によって生まれるからです。

主役は「自然と人との和」であり、特定の個人ではありません。

こうした考え方には、日本人独特の謙虚さが表れているように思います。

海外ブランドとの対比

これを海外と比べると違いが際立ちます。

ヨーロッパやアメリカでは、ワインやウイスキーなど、造り手の名前そのものがブランドになっている例が多く見られます。

そこでは「個人の力量」が前面に出ることが誇りとされます。対して日本では、ものづくりを支えるのは「自然の恵み」と「人の和」であり、個が前に出ることをあえて抑える。濱田の態度は、その伝統的な謙虚さの象徴ともいえます。

現代の陶芸とエネルギーの意識

もちろん、現代は濱田の時代とは状況が異なります。ガス窯や電気窯が主流となり、一人の陶芸家が全行程を完結できるようになりました。(ガス窯や電気窯は使いませんが)楽焼はその典型で、作り手の個性をそのまま反映させることができます。

しかし、濱田の生き方から学ぶべきことは今も少なくありません。

陶芸は大量のエネルギーを消費します。ガスや電気もまた、地球の限りある資源です。作品をつくることは、自然の恵みを受けつつ地球の資源を使うことでもあります。

その意味で、自分勝手にならず、謙虚であることは現代の陶芸家にも重要です。

実際、多くの現代陶芸家は「多くのエネルギーを消費していることへの申し訳なさ」を抱えながら制作しており、そこには日本人独特の謙虚さが息づいています。

薪窯を前にした陶芸家は、制御できぬ炎に挑みながら、あたかも制御しているかのように信じて窯焚きを行います。

その「コントロール幻想」の中から作品は生まれます。しかし濱田庄司は、印を押さないという行為を通じて、それを「自分の力」ではなく「自然や共同作業の産物」として受け止めました。

そこには、日本人独特の謙虚さがあります。そしてその謙虚さは、形を変えながらも今も受け継がれているのだと思います。

(参考文献:『無盡蔵』浜田庄司、『やきもの随筆』加藤唐九郎、『世界は行動経済学でできている』橋本之克著