電気窯・ガス窯—文化の違い

一度だけ訪れた海外旅行のことを、いまもよく覚えています。

行き先はイギリスと縁の深いポルトガル。

宿泊したのは歴史あるホテル「ポサーダ」でした。

そこには手入れの行き届いた美しい庭園があり、生け垣や植木がまるで定規で引いたように真っ直ぐに刈り揃えられていました。

それを見た瞬間、私は少し首をかしげたのです。

「どうしてこんなに不自然な形にしてしまうのだろう」と。

植物なのだから、もっと自由に枝を伸ばせばいいのに……。

そのときはただ違和感を覚えただけでしたが、最近、稲垣栄洋さんの『雑草が教えてくれた日本文化史』を読んで、やっとその理由が腑に落ちました。

稲垣氏はこう書いています。

ヨーロッパは自然の少ない土地で、人々は自然を克服し、人工的な秩序の中に豊かさを築いた。

だから「自然にない直線」に価値を見いだす――と。

確かに、フランスやイギリスの庭園は直線や左右対称のデザインが美の中心にあります。

論理的で、明快で、行動を重んじる西洋の考え方の延長線上にあるのです。

一方で日本は自然に恵まれ、選択肢が多い。

だからこそ「どちらにするか」と悩み、考え、自然と向き合う思考が育まれた。

日本庭園のゆるやかな曲線や苔の静けさは、まさに「選ばない美」なのだと書かれています。

私はこの考え方を読んで、ふと電気窯とガス窯の違いを思い出しました。

電気窯はまるで西洋庭園のように、直線的な世界です。

焼成装置がPID制御で温度をまっすぐに追い、ヒートカーブは定規で引いたような一直線。

再現性が高く、狙った温度に確実に到達します。

酸化焼成では酸素濃度も一定、大気と同じ21%。まさに秩序の美です。

しかしその完璧な直線の裏には、「自然との揺らぎ」を切り捨てた静けさがあります。

冷却速度も窯の構造に依存し、人の意志で早くすることは難しい。

美しく整ったバラ園のようですが、そこに風が通り抜けたときの偶然の動きは少ないのです。

それに対してガス窯は、日本庭園のように「ゆらぎ」のある、人間味のある窯といえます。

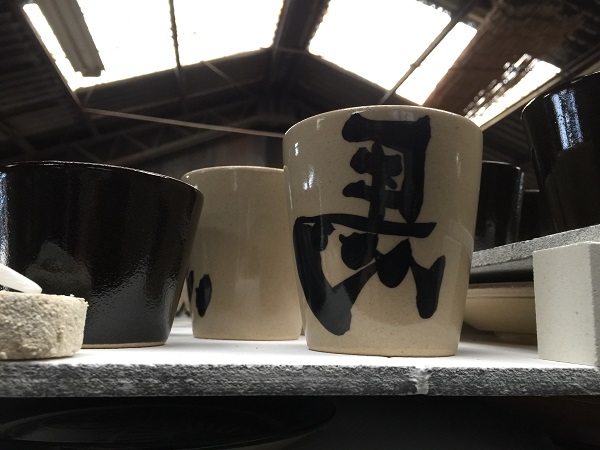

温度・時間・炉内雰囲気の3要素すべてを人が操作できます。

ダンパーの開閉で空気の流れを変え、炎の勢いを見ながら酸化度や還元具合を微妙に調整する。

時には空気を送り込んで一気に冷まし、時には再加熱して徐冷させる。

炎が語り、熱が答え、窯が呼吸しているように感じられる瞬間があります。

炉内の酸素濃度も21%ではなく、数%から6%程度まで変動します。

そのわずかな違いが、作品の表情をがらりと変える。

人の判断と自然の偶然が混ざり合うところに、ガス窯の妙があります。

最近、イギリスでは安全上の理由などからガス窯を使いにくいという話を聞きました。

調べてみると「全面禁止」ではないものの、教育機関や都市部では安全規制や保険の制約が厳しく、実際には導入が難しいようです。

つまり、直線的な秩序を重んじる社会構造が、やきものの世界にも現れているのかもしれません。

それに比べ、日本にはまだ両方の選択肢があります。

温度を正確に制御する電気窯も、炎と対話しながら焼くガス窯も、どちらも使える。

それはまるで、庭師が定規を持つか、それとも風と対話するかの違いのようなものです。

私たちは今、その両方を選べる時代に生きています。

もし電気窯が「地図」なら、ガス窯は「散歩道」。

地図を見れば迷わず目的地に着けるけれど、散歩道では思いがけない景色に出会える。

どちらも旅の楽しみ方次第です。

そして、陶芸とはまさに選択の「旅」なのかもしれません。

計画と偶然、理性と感性、直線とゆらぎ――そのあいだに、やきものの命が宿るのです。

参考文献:『雑草が教えてくれた日本文化史』稲垣栄洋著